〇教育政策部会では、2022年に開設した公立中学校夜間学級について三豊市教育委員会から説明を受けた。学びの多様化学校(不登校特例校)として初めて学齢期の生徒を受け入れた。外国籍や様々な年代の学齢経過者の方々と共に授業を受けることにより、相互の違いを知り差異を受け止め自分自身を変容させたり、生活の知恵を身につけたりすることができた。また、同世代の同調圧力や学力優先の雰囲気がなくのびのびと学習ができている。

「三豊市における公立夜間中学について」資料は左をクリック

〇平和教育部会では、小南部会長が今年度の選挙を振り返った。衆院選では自公連立政権が過半数割れとなり、国会での審議もこれまでと異なり予算成立にも野党の意見が取り上げられている。一因としての自民党裏金問題は共産党「赤旗」が暴いたものであったが、マスメディアの権力監視機能は低下している。メディアコントロールと自主規制が進み、テレビの選挙報道は減少してきた。総選挙の投票率は戦後3番目の低さであった。世代別では70代は7割を超えているが年齢が下がるほど低くなっている。日本の教育は「社会の変え方」を教えておらず、子どもたち自らが参加したり意見を表明する経験が乏しい。子どもの権利条約やこども基本法の理念を活かした教育が求められる。

「政治を変える力・政治に参加する力を!」資料は左をクリック

〇半島震災では二重孤立として集落へのアクセスが寸断されることと半島への3つの幹線道路が交通障害を起こしてしまったことがあった。能登地域での高齢・過疎の問題が被害の拡大・長期化の要因ともなった。建物の崩壊は新しい耐震基準では防げており古い家で下敷きとなり亡くなっている。珠洲の人口は3割減っているが仮設住宅に残った高齢者が寿命を迎えると減少が進んでしまう。公営復興住宅は土地の確保も進んでおらず若者が早く戻れるようにしなくてはならない。能登の学校で起こったことを教訓として加賀の先生も知り今後の防災教育に活かすことが課題である。

平和教育

平和教育研究部会で沼田聡一事務局長から報告がありました。会場の楢葉町Jビレッジは原発建設の見返りに建てられサッカーコート9面や宿泊施設があり、事故後は災害復旧の拠点となりました。1日目の全体会では高校生平和大使から国連の会議に参加したりした活動報告がありました。分科会では北海道の寿都町・神恵内町が核のごみ処分場候補地として自治体が手を挙げ、国の審議会で文献調査報告書(案)の審議終了という段階に至っているという報告がありました。2日目は、現地フィールドワークで楢葉町から富岡町、大熊町、双葉町をめぐりました。地震の時のまま、時間が止まった民家や立ち入り禁止を示す看板が見受けられました。原子力災害伝承館は公費と東京電力のお金でつくられたきれいで立派な施設で一定の反省をもとに展示が構成され、語り部も活動しておりましたが、「特定の団体」への批判はしないということでした。報告の詳細は次のリンクをクリックすると見ることができます。

日教組平和集会報告

8月3日(土)寺井地区公民館に集合しフィールドワークを行いました。能美市の根上の忠魂碑や墓地を回り新町で在日朝鮮人の方の話をお聞きした後、盧秀吉さんからは日本の植民地政策や新町(朝鮮人部落)の歴史やこれまでの生活についてうかがいました。 午後からは白山市立博物館に移動し「青い目の人形」を見学しました。1927年にアメリカから日本の学校や幼稚園に友情の人形として贈られたが、戦争により敵国人形として多くはこわされた。石川県内には守られてきたものが3体残っている。今回の内容は地域に残されたものを子どもたちが探した活動のレポートからである。この取り組みから学ぶものは多い。

平和レポート フィールドワークまとめ(クリックしてリンクを開く)

内灘町の歴史民俗資料館「風と砂の館」を見学し「内灘闘争」DVDを視聴した後、内灘町役場に移動してシンポジウム「これからの内灘闘争」に参加しました。金沢大学の学生が廃寮をめぐる取り組みを通して、自治を体現する意識について発表しました。テレビ番組の「ムシロ旗と星条旗 ~あなたのまちに基地があったら~」も紹介されました。

内灘闘争年表

平和教育研究部会では寺澤環日教組国際部長からウクライナの教育のようすについてお聞きした。国外に避難した後、子どもたちはその国に残っている。教育インターナショナルでは、近隣国のポーランドなどの各受入国の言語と母国語での教育を難民子ども向けの教材を開発して行っている。ウクライナでは、国外をふくめリモートで可能な地域で対面でも授業を行っている。西部では学校を避難所として食べ物と居場所を提供し教職員が運営に協力している。日本の子どもたちには、この戦争から最大の人権侵害が行われていることや、報道ではウクライナの被害ばかりが伝えられるがロシアも国でなく個人では反戦活動家もいることを考えてほしい。

角三外弘研究員からは、戦争のときの機雷はアメリカのものだけでなく日本海を流れてロシアや日本のものも能登半島に漂着することがあると考えられること、沈没した船に乗っていた中の朝鮮の方の遺体を、富来の住職が自分の家の墓に埋葬した話を紹介された。

平和教育公開研究講座は3年前から予定していたものが、コロナ感染予防や小松の大雨災害のためようやく実施することができました。九条の会・小松の池田 喜久さんは、小松基地爆音訴訟に関わってこられました。これまでの住民と基地との歴史などをお話くださいました。1975年にF4EJファントム戦闘機が配備されることになり、自衛隊機の離着陸差し止めを求め周辺住民12名により全国で初めて基地を相手とする訴訟が提起されました。また、1982年に日米共同訓練が実施されたことから「自衛隊・米軍違憲論」を掲げて第2次訴訟を提起しました。配備の前には旅客機の大型化を理由にファントムの重さに耐えられるように滑走路のかさ上げが行われた。今も滑走路を2本に増設しようとする動きが出ている。専守防衛のはずの戦闘機が、空中給油機によってアラスカの訓練に参加したり、ステルス性のF35が新たに配備されようとしている。敵基地攻撃能力の必要性が唱えられているが、基地が存在する小松の危険性がさらに増すことを危惧されていました。

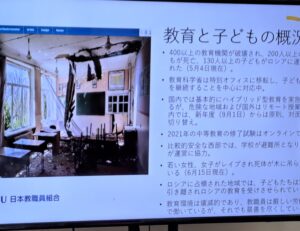

10月22日 日教組平和集会が開催されオンライン中継がありました。午前中は高校生平和大使のウィーンでの活動報告や日教組国際部の寺澤さんから「ウクライナの現状について」の特別報告がありました。400以上の教育機関が破壊され、子どもたちは200人が死亡130人がロシアに連れ去られました。ウクライナから1300万人が国外に避難し600万人が再び国内に戻りました。国外に残っている9割は子どもや女性でありオンラインでの授業を行っています。今後の課題は子どもたちのメンタルヘルスと教育施設のインフラ再建とのことです。午後からの記念講演では長崎県原爆被爆教職員の会の山川さんが子どもの頃の戦時下での学校や防空壕でのようす、9日の被爆体験を話されました。

平和教育研究部会の角三さんが取材を受け戦争加害の問題が紹介されます。

1 放送する局 NHK

2 放送予定日 7月21日(木)夕方18:10からのローカルニュース「かがのとイブニング」

3 内 容 ① 七尾への中国人強制連行 ② 遺骨をあずかった大乗寺さん

③ 中国人と交流した七尾の人たち ④ 一衣帯水碑…七尾での追悼行動など

*映像ライブラリー「七尾と戦争」で公開講座が視聴できます。

七尾への中国人強制連行について

太平洋戦争末期に、日本は閣議決定で強制連行(「内地移入」)政策を進めました。日本各地の鉱山や炭鉱、ダムなどの土木・建築現場、港湾や造船所など135の事業場におよそ4万人の中国人が連行され、働かされました。そのうち、およそ7千人が日本で死亡しています。

石川県の七尾港にも399人の中国人が連行され港湾労働に従事させられました。苛酷な労働、食糧・栄養不足、不衛生な環境の下で、死亡者15人、失明者64人が出ています(事業場報告書)。

日本の敗戦後、中国人は要求闘争を行い、七尾の町は大混乱に陥りました(「七尾華工事件」)。1945年10月に中国人は七尾を離れ12月上旬には天津へ着きます。その後、1977(S52)年には一衣帯水碑(日中友好碑)が建立され、毎年8月15日に追悼の法要がいとなまれています。