〇教育政策部会では、2022年に開設した公立中学校夜間学級について三豊市教育委員会から説明を受けた。学びの多様化学校(不登校特例校)として初めて学齢期の生徒を受け入れた。外国籍や様々な年代の学齢経過者の方々と共に授業を受けることにより、相互の違いを知り差異を受け止め自分自身を変容させたり、生活の知恵を身につけたりすることができた。また、同世代の同調圧力や学力優先の雰囲気がなくのびのびと学習ができている。

「三豊市における公立夜間中学について」資料は左をクリック

〇平和教育部会では、小南部会長が今年度の選挙を振り返った。衆院選では自公連立政権が過半数割れとなり、国会での審議もこれまでと異なり予算成立にも野党の意見が取り上げられている。一因としての自民党裏金問題は共産党「赤旗」が暴いたものであったが、マスメディアの権力監視機能は低下している。メディアコントロールと自主規制が進み、テレビの選挙報道は減少してきた。総選挙の投票率は戦後3番目の低さであった。世代別では70代は7割を超えているが年齢が下がるほど低くなっている。日本の教育は「社会の変え方」を教えておらず、子どもたち自らが参加したり意見を表明する経験が乏しい。子どもの権利条約やこども基本法の理念を活かした教育が求められる。

「政治を変える力・政治に参加する力を!」資料は左をクリック

〇半島震災では二重孤立として集落へのアクセスが寸断されることと半島への3つの幹線道路が交通障害を起こしてしまったことがあった。能登地域での高齢・過疎の問題が被害の拡大・長期化の要因ともなった。建物の崩壊は新しい耐震基準では防げており古い家で下敷きとなり亡くなっている。珠洲の人口は3割減っているが仮設住宅に残った高齢者が寿命を迎えると減少が進んでしまう。公営復興住宅は土地の確保も進んでおらず若者が早く戻れるようにしなくてはならない。能登の学校で起こったことを教訓として加賀の先生も知り今後の防災教育に活かすことが課題である。

環境教育

11月25日(月)環境教育研究部会では、先生方のレポートから話し合いました。

〇おとなが子どもを守るために必要だと思うこと~発災から今までとこれから~

〇災害時の学校と地域の関わり~能登半島地震から見えた課題学んだこと~

〇能登半島地震が私たちに与えた影響−町野町で前をむいて生き続ける子どもたち−

〇「いつも通りの学校」への歩み ―奥能登地震から10か月―

輪島の先生方からオンラインで被災地でのお話を聞かせていただきました。早く学校を再開することは、子どもたちや保護者にとっては、友だちに会えたり働くことができるためありがたいことです。能登の先生は自宅から勤務校が遠い方が多く、震災後は学校に行くことが大変なため互いの近くの学校の子たちを教えることができたらという話も出ました。全国から支援チームとして先生が応援に来てくれました。輪島の中学生は白山市の方にも分かれて避難しており先生も一部が行って少なかったため支援の方に授業も任せることができればとのことでした。自衛隊の方にはお世話になりボランティアだけでは難しいことが多く、まだまだ力を借りたかったようです。子どもたちは、9月の豪雨で友だちを失ったり火災などの記憶が残っていたり心が元気になるには、まだ時間が必要なようです。

8月10日のフィールドワークでは、奥能登地区の被災地を回りました。輪島市街地の倒壊したビルや火災の朝市のようすを車窓から見た後、輪島中学校に向かいました。体育館は避難所として校舎は小学生も共同で使用しています。敷地中央の校舎は無事でしたが盛り土をしたグランドや駐車場は大きくひび割れ崩れていました。千枚田の平らな地形は、急な斜面が地すべりにより山が崩れてできたものであり、奥には今回の地震での地すべりで道路が寸断されている様子が見られる。自然災害は生活環境を破壊するが、同時に農地や集落など生活の場をつくる恵みにもなっている。内浦側に移動して、能登町の白丸地区の津波や松波小学校の被災のようすを車窓から見た。

8月27日は青木部会長がまとめを行った。能登半島地震は活断層によるものとしては濃尾地震を超える過去最大規模であった。4つのセグメントが順に連動したことにより1分におよぶ長いゆれであったため、山くずれや液状化などの被害が大きくなった。輪島市など外浦側の海岸は隆起したため津波の被害は免れたが、塩田や漁港などは使えなくなった。隆起による海岸段丘の地形が形成された。防災教育と環境教育では、命を守るために自然は怖いという「脅し」と自然の豊かさが「好き」でそこに居るための技術を高めることが求められる。柔らかい避難訓練として、こども園のお散歩は違う場所に移動する練習とも考えられる。

環境教育部会でのふれあい昆虫館の石川卓弥さんからの話では、昆虫の種類は生物全体の7割をしめ、日本には熱帯より多い3万種が見られる。昆虫は植物の消費者のはたらきが多いが、受粉を助けているため昆虫がいなくては繁殖できない。ミツバチを食するスズメバチは節の間が細いため固形物が通れないつくりになっている。子どもたちが昆虫に興味を持てる実験が紹介された。シロアリが好むフェロモンと似た成分がボールペンのインクに含まれており書かれた線の上を動いていく。モルフォチョウは鮮やかな青色をしているが、構造発色として青色の光の波長を反射しており、アゲハチョウの標本のように色素が褪せることがない。この原理はレクサスのボディカラーにも使われている。標本にエタノールをかけると色がくすむが、蒸発すると元の色に戻ってくる。子どもたちには身近な自然環境の指標となる昆虫を好きになってほしいとのことでした。

環境教育部会のフィールドワークでは午前中に最も揺れの大きかった珠洲市正院地区を訪れました。舗装された道路に多くのくぼみがあり、地盤の柔らかい地下で液状化が起こっていたと思われます。多くの木造の家屋には、危険と診断された張り紙が見られ建物がねじれたり傾いたまま残っている状態でした。仮設住宅は数か所にあり、今後は市営住宅の建設も予定されています。午後の公開講座では、直小と飯田高の先生から被災の様子を話していただきました。小学校に行ったとき玄関に置いてあったグッピーの水槽が倒れてガラスが散乱していたそうです。もしも子どもたちが学校にいるときであったら、避難する経路が危険な状況になっており、災害時を考えて倒れる物は固定する、重い物は低い所に置くなど学校の中を見直す必要があるとのことでした。多発する珠洲地域での地震の震源が北へ移動しており、能登半島北方沖の5つの活断層の1つ珠洲沖セグメントと連動する可能性がある。その際は津波が発生するため、予想される高さや時間を想定して避難する訓練が必要となります。

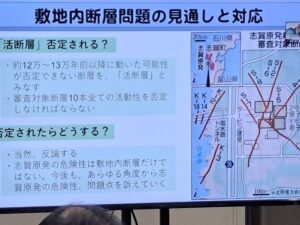

「環境教育」研究部会の学習会では、北野進さんから原発について話を伺った。ウクライナ紛争による資源価格の高騰と円安により電気料金が値上げしており、原発再稼働も必要ではとの声も出てきている。12年前の3.11以来の脱原発の世界的な潮流は変わらず、太陽光や風力が伸びて自然エネルギーの増加が続いている。これらの発電原価が下がっているのに対して、原子力が最も高く上がり続けている。日本の政策では、原子力立国化が破綻した後もアベノミクスの成長戦略に原発輸出が盛り込まれたが再び失敗となった。国内に向けて新たにGX(グリーントランスフォーメーション)基本方針として、再稼働と運転期間延長、廃炉後の次世代炉での新増設が出されている。志賀原発は停止から12年が経ち、新規制基準適合性審査申請から8年以上が過ぎたが、地質構造について断層の活動性評価の審査が行われているが、まだ未着手の項目が76もある状況である。深層防護の防災・避難計画では5km圏外の住民は屋内退避となっているが、被ばくから守ることができない。毎年行われている石川県の避難訓練でも多くの住民は「防災のしおり」の内容が分かっておらず一斉に避難しようとすることが考えられます。近隣自治体も安全協定に再稼働の拒否権を入れて締結することが必要となってくる。

石川県内で津波による災害の危険性がある学校を昨年から訪問する計画でしたが、コロナ禍のためようやく実施することができました。6月に震度6弱の揺れを観測した珠洲市の被害が大きかった春日神社の状況について、青木部会長から説明を受けました。倒壊した鳥居の向きは初めの揺れの向きの逆になるとのことです。飯田港からは能登半島の海岸段丘が一望することができ、12万年前に海底だった面が平らな丘をつくっています。海抜30mにある平床貝層には、多くの貝や有孔虫の化石が見られ海であったことがわかる。

みさき小学校は海岸から道路をはさんで建っている。珠洲市には津波予想を示す標識がよく見られ20mの高さは2階建ての校舎を越えてしまう。10分の到達時間内に裏山への避難を要する。正院小学校も裏山が避難所になっており、地域の方々によって登山道が整備されていた。階段や手すり、夜間の照明も作られている。映像資料は編集が終わり次第アップする予定です。

環境教育研究部会では、永井三岐子さんによる学習会「学校でできるSDGs」を開催します。

多くの方のご参加をお待ちしております。

8月26日(金)18:00~ 石川県教育会館2F第1会議室

環境教育学習会チラシ2022.8.26

環境教育研究部会の公開研究講座が8月20日に行われました。当初は珠洲市でのフィールドワークも予定していましたがWeb開催となりました。珠洲では昨年から群発地震が多発していますが、原因は地下の温泉水(球状圧力源)によると考えられています。奥能登は地震が起こらない所と地元では言われてきましたが、半島の山地は海岸段丘と呼ばれる隆起による地形であり過去に地震があった証となっている。正院地区の平床貝層は海抜30mにあり海底が隆起したことがわかる。能登半島北方沖の活断層によって地震が発生した場合は10mの津波が予想され、みさき小や正院小では校外の高地への非難が必要となってくる。今回できなかった現地での活動は今後映像により紹介したいと考えています。

環境教育研究部会では、福島から金沢に避難されている浅田正文さんを講師にお招きし学習会を持ちました。

浅田さんは都会での残業続きの生活に疑問を感じ1995年に福島県田村市郊外の里山に居を構えられました。自宅のストーブの薪割り、食べるための米や野菜作りとリスやウサギなどの訪問者や季節ごとの自然の美しさに感動の日々だったそうです。福島原発 事故から10年が経ちました。福島県内での東日本大震災と原発事故による死者は1,606人、しかし、関連死は2,320人と1.4倍であり、先行き希望がもてないなどの自死が100人を越え、福島では津波被害より多くなっています。福島の自宅のボイラーを変えるなど、すぐにでも帰る気持ちはあっても、放射能リスクは変わっておらず甲状腺がんの多発が見られます。福島では国が安全とする年間被曝線量は20ミリシーベルトで、一般の平常時の基準値の20倍です。避難指示が解除されることによる帰還への圧力を感じる方もおられます。土壌汚染は除染をした地域でも山に近い所では高い数値が見られ、子どもたちが活動するグランド近くでも見られるそうです。

事故から10年が経ちました。福島県内での東日本大震災と原発事故による死者は1,606人、しかし、関連死は2,320人と1.4倍であり、先行き希望がもてないなどの自死が100人を越え、福島では津波被害より多くなっています。福島の自宅のボイラーを変えるなど、すぐにでも帰る気持ちはあっても、放射能リスクは変わっておらず甲状腺がんの多発が見られます。福島では国が安全とする年間被曝線量は20ミリシーベルトで、一般の平常時の基準値の20倍です。避難指示が解除されることによる帰還への圧力を感じる方もおられます。土壌汚染は除染をした地域でも山に近い所では高い数値が見られ、子どもたちが活動するグランド近くでも見られるそうです。

10年は節目だが、福島には「原子力緊急事態宣言」が現在も発令中であり、トリチウム汚染水海洋放出や木質バイオマス発電など様々な問題が山積みであるとのお話しでした。